荆 奇 (肖尔)

我们夫妻来美国已经四十年多了,我是60岁时就因病退休,太太身体尚好,直到70岁才退休。退休后,我们的主要生活,一是跑医院、整天联络保险公司,二是去看望住在不远的另一个小城的女儿和孙儿一家,三是琢磨着哪些健康食品,可以健身,防止身体机能退化,特别是防癌,防心血管疾病、防老年痴呆等恶性疾病。剩下时间,大部分就是折腾前后小院那“一亩三分地”里的花草树木和假山喷泉等小景观。我基本干不了什么重活,就埋头写些回忆录之类的,虽说是退休了,两人整天也是忙的不亦乐乎。

我们学电子工程的,没什么可选的。也可能是因为有缘,我们几十年就一直困在加州硅谷,一直没有搬家到别的州或其他地区。一是喜欢加州阳光和气候,二来是舍不得离开加州的高收入和工作氛围。倒是我一个人先来美国落地加州硅谷后,一直租房,从北湾的旧金山半岛的Belmont,一路往南的Palo alto、Redwood City,Menlo Park, Sunnyvale, Santa Clara, 到San Jose,我都住过,退休后就定居在东湾的小城Fremont了。

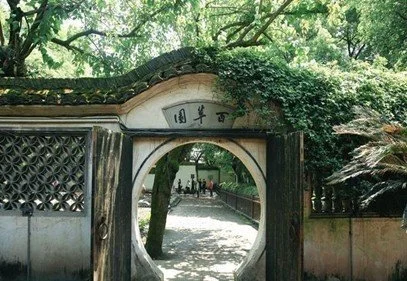

一日,我们老两口从我们的“百花园”,聊到鲁迅的“百草园”。突然想起,中学时语文课上的几乎所有的诗词歌赋(包括诗经、屈原的离骚,李杜的诗词,以及名篇小说,包括鲁迅针砭时政的杂文、小说和散文,一律要求背诵,“赤壁赋”、“长恨歌”、“琵琶行”等长篇,至今还能背诵出个八九不离十来。唯独鲁迅的“从百草园到三味书屋”,许多地方根本不懂,当初也是要求全文背诵,如今只勉强能回忆起几个有趣的段落了,例如其几段充满童趣的内容:

“不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷8的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁,便会啪的一声,从后窍喷出一阵烟雾。”

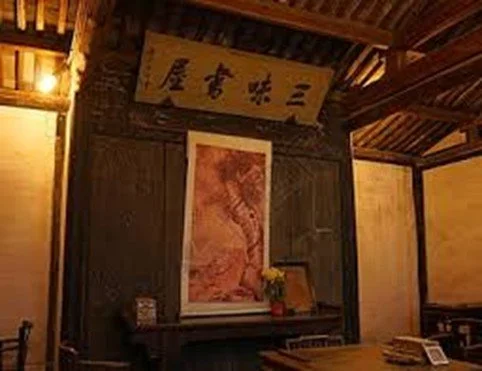

“到得私塾先生的课堂,中间挂着一块匾,道:《三味书屋》;匾下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位,我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子,第二次算是拜先生。”

我们仿佛想象得出,鲁迅一帮孩子,跟着先生摇头晃脑地读书声:

有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣 ”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开c的”有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚” 的……先生自己也念书。后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:——

“铁如意,指挥倜傥,一座皆惊呢~~;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬~~……”

鲁迅说:我疑心这是极好的文章,因为读到这里,看到老先生总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

我居然现在还能背出其中一句:“潜龙无用”,太太纠正我说应该是“上九潜龙勿用”,但是,谁也说不出个所以然来。不得不忙着上Internet查询,方知原来这是一句”求签占卜“用语。抽到“上九签”,绝对是“上上签”,但是如果碰到“潜龙”,占卜师就一定会绕开,用其他解释来说明原委。

我的百草园,是我六七岁的时候,,那时出了外城,就属于郊区了。

熟悉老北京的人都应该记得,当时,从复兴门外老的中央电视台沿护城河,直到西便门,方圆几十平方公里,是一大片荒地坟场,除了好多水泡子,就是一人多高的野草,间或有零星倒坍的房舍。我们家刚搬到西郊,当时这一大片草甸子,就是我儿时暑假的“百草园”。

暑假两个多月的时间,除了最后两三天留作赶暑假作业,其他都是疯玩儿。我的两个膝盖从放假第一天起,直到最后一天,总是伤疤摞伤疤,没有一天消停过。

那个年代,没有儿童游乐场,没有电视,也很少有儿童图书和玩具。一切玩乐都靠自己创造。女孩儿们玩的是跳皮筋儿(我想许多我辈男女,一定还会唱:”小苹果,香蕉梨,马莲开花儿二十一……”,”猴皮筋,我会跳,三反运动我知道……”),还有跳房子,CHUA3羊拐,夹包。男孩子们的游戏就多了去了。清静点儿的,到水泡子里捞鱼,捉青蛙,到草地里捉蛐蛐儿(即蟋蟀), 抓蛇,规矩点儿的玩儿电报主,滚铁环,文明点儿的弹玻璃球,拍洋画,煽三角,高尚点儿的看小人书,打弹弓。刺激点儿的爬烟筒,扒城墙,从铁路桥上往护城河里跳水。

“百草园”里,各种昆虫数不胜数,蚂蚱最多,还有一种身体全绿色的,俗称扁担钩子,抓蚂蚱得用网子扣。粘树上的知了,要用一根竹竿,一头涂上胶,轻轻接近树上的知了,对准知了后背,迅速一粘,聪明的知了已经感觉到有东西接近,呲儿的一声就飞跑了。年龄小的可以捡蝉蜕, 挖蚯蚓。我们那一群的孩子王有一只气枪,我们一群小孩儿,只能跟在屁股后头,看他用气枪打麻雀,打野兔子,想当初,我最大的梦想就是能有一支气枪。(后来长大,才如愿参加射击队,摆弄各种步枪)

那时,北京夏天绝没有现在这般闷热,每天傍晚快要下雨时,成群结队的蜻蜓飞来飞去,我们用一根铁丝弯成一个圆圈,绑在一根竹竿上,在蜘蛛网上一拍,就把蜘蛛网粘在铁圈上,然后用粘了蜘蛛网的铁圈粘蜻蜓,粘蝴蝶。

晚上,打着灯笼捉蛐蛐儿,可是有点儿害怕,到处一片漆黑,散落着星星点点的磷火和萤火虫,偶尔传来犬吠狼嚎,走着走着,衣服突然被灌木挂住,以为是被死鬼抓住,跑也跑不动,只好哭着喊救命。有一种蛐蛐儿,头比较大,呈方形,俗称棺材头。还有一种体型很大的变种, 称为油葫芦。捉来蛐蛐儿,相互之间斗蛐蛐儿,也是一大乐事。记得有一次,我的一罐儿蛐蛐儿,有十来只,在家里不知怎么被打翻,蛐蛐儿跑了满家,晚上吱吱乱叫,吵得父母没法睡觉,抓也抓不住,因此挨了一顿好打。

城墙的墙体,其实根本不是平的,从下到上,外墙的每一层砖,都向里错开大约两厘米左右,我们就是侧着身,手抓上面的砖沿,脚踩下面2厘米的砖沿, 一台一台侧身往上爬,城墙十多米高,没有任何保护,那时也根本不知道什么是害怕。据记载,北京城墙顶部外侧为雉堞,高1.9米,宽1.5米,厚0.75米,间距为0.5至0.8米。我们爬到顶上,还要在外侧雉堞上狂奔赛跑。

估计,现在50岁以下的人,都未必听说过欻拐 (欻字读CHUA3),(拐字实际应为足字边),和拍洋画。女孩儿们玩的拐,大都为羊腿拐,每个拐有四个面儿(分1,2,3,4面儿),每4个,六个,或8个拐为一组(拐越多难度就越大),欻拐的人,先把散在地上,再把一个沙包扔向上,然后迅速把尽可能多的拐翻成同样的面儿,再接住包,继续再扔。如果没接住包,就算输了。谁最快把所有拐都翻过4个面儿,谁就算赢。

因为我在我们那帮玩伴中,算年龄最小的,还不大懂得男女有别,还常常被女孩儿们拉去玩“过家家”,年长些的女孩儿都知道,要有个男生才能算家,先由两个女生左右手交叉拉在一起,就是“花轿”。新娘坐在花轿上,头上顶一块花手绢,手持一根红绸条,新郎要拉住红绸的另一端,在前面引路,众人跟在后面,口中学着锣鼓器乐的吹吹打打,呜哩哇啦,绕着院子转一圈,就算娶进门了,然后就是拜堂了,众人齐呼:“一拜高堂,二拜鬼神,夫妻对拜,恩爱终生。三星高照,子孙满门。”因此女孩儿玩的那些东西,我差不多都会。当时,我欻拐的本事很高明,大多数女生都不是我的对手,只是后来随着年龄增长,不再稀罕和女生玩儿就是了。那个时候,哪个男生要是老和女生一起玩儿,是很丢份的事。

至于洋画儿,是一种大约2X3厘米的硬纸画片儿,画面内容五花八门,水浒传,西游记等,应有尽有,还有孩子们争抢的是西洋画面,一群黄毛白脸的洋人,画面是“唐吉柯德大战风车”或“偷吃禁果的亚当夏娃”,玩儿的时候,两个人,每人拿出数十张洋画儿,叠成一摞,平放在地上,两人轮流用手掌使劲从侧面拍,凡被手掌拍地时产生的风,把洋画拍翻过来,就算赢走,直到全部拍完为止。

从铁路桥上往护城河里跳 ,大约有十几米高,单纯跳水就没劲了,是要站在桥上,一直等到火车临近时,在最后一霎那,再跳下桥。比的就是谁离火车最近,才跳下去,玩儿的就是一个“心惊肉跳”,那时也没有什么“死”的概念。记得我的一个廖姓玩伴,和我年龄相仿,就是让火车撞了个粉身碎骨,后来,他父母无法忍受丧子之痛,搬离了那里。